Продолжаем серию публикаций докладов участников IV Курмышских краеведческих чтений, прошедших 8 и 9 августа в Курмышском краеведческом музее. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Семь веков курмышской истории: горизонты памяти», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Продолжаем серию публикаций докладов участников IV Курмышских краеведческих чтений, прошедших 8 и 9 августа в Курмышском краеведческом музее. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Семь веков курмышской истории: горизонты памяти», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Павел Анисимов, студент 4 курса ННГАСУ. Работа выполнена под руководством преподавателей Хмелевской Д.Д., Шумилкина М.С., Котова В.Н.

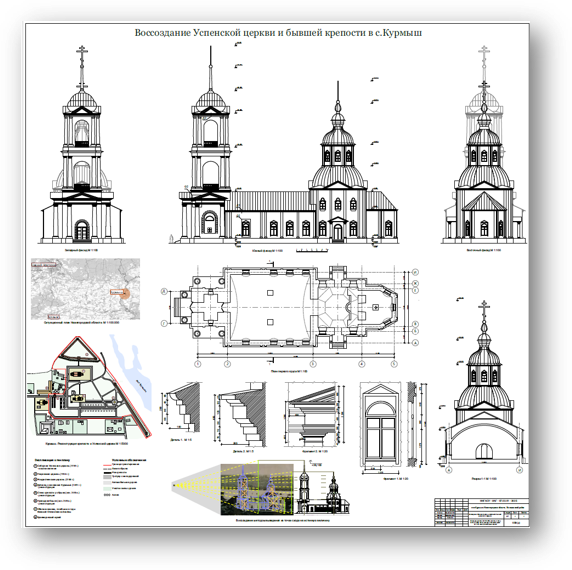

Проект воссоздания Успенского собора и крепости в с. Курмыш

На кафедре истории архитектуры и основ архитектурного проектирования ННГАСУ с 2022 года проводятся исследования архитектурного наследия Курмыша. В рамках курсового проектирования мне было предложено исследование крепости и графическая реконструкция Успенского собора под руководством кандидата архитектуры, доцента Шумилкина М.С. и доцента Котова В.Н.

Хочу напомнить, Курмыш возник в XIV веке как крепостной город, охраняющий восточные рубежи российского государства. Наиболее ранние сведения о курмышской крепости содержатся в Писцовой книге Курмыша XVII века. С момента своего основания в 1372 году и до середины XVI века она первой принимала на себя удары восточных соседей Руси и долгое время выполняла роль опорного пункта русской пограничной службы.

Крепостные башни и стены с двух сторон защищались береговыми скатами, усиленными искусственным препятствием – «тыном вострым, а по тыну рублеными тарасами» [5]. С напольной стороны крепость окружал ров глубиной и шириной в 5,5 м. По дну рва также проходил остроконечный частокол. В 1745 году после крупного пожала крепость сгорела и была разрушена.

Сейчас Курмыш переживает этап активного возрождения. При исследовании истории этого села невозможно не задуматься над воссозданием утраченного архитектурного наследия, а именно того, что было создано, с Божьей помощью, нашими предками. Эта удивительная синергия до сих пор толкает новые поколения возвращаться к нашим истокам – к тому времени, когда не было современной техники и машин, а только молитва. Когда любовь человека к Создателю была настолько сильной, что создавала великолепные архитектурные шедевры: мы до сих пор видим храмы двухсот-, трехсотлетней давности.

Для исследования крепости и собора мы использовали два очень важных графических источника – карты Курмыша 1804 и 1912 гг. Карта 1804 года полезна тем, что пунктиром отображает дорегулярную застройку, существовашую во времена крепости. Эта карта показывает сохранившийся ров от детинца и месторасположение утраченной Успенской церкви. Карта 1912 года подтверждает эти данные.

Писцовая книга Курмыша 1623-1626 гг. сообщает, что крепость имела 7 башен. Но при исследовании выяснилось, что раньше их было 8, а одна из них скорее всего к началу XVII века просто была утрачена. Иначе было бы невозможно выдержать расстояние между башнями в 200-250 м, которое необходимо для перекрёстного обстрела врага из лука.

По моему курсовому проекту, в юго-восточной части крепости расположена «красная» шестигранная башня. «Красная» – значит, «красивая»: это была высокая башня на самом высоком участке Курмыша. Она необходима для выявления врага с большой высоты. О красной башне также говорится в писцовой книге.

В реконструкцию крепости был взят мыс в северной части, так как он являлся детинцем с 1372 года, об этом свидетельствует до сих пор сохранившийся ров.

Для выявления других границ крепости были использованы известные для курмышан ров в юго-восточной части и «Осипов овраг», а в юго-западной части – вал.

Крепость, по данным писцовой книги, имела двое проездных ворот. Первые ворота были поставлены по дороге, ведущей в Ядрин, как сообщает писцовая книга, напротив Богородице-Рождественского монастыря. Вторые ворота были поставлены по дороге, ведущей в Нижний Новгород и в Москву. Остальные ворота были потаёнными.

При работе над курсовым проектом выяснилось, что на месте детинца расположен частный сектор. Поэтому в рамках учебной работы было предложено частично воссоздать крепость, чтобы не затруднять жизнь большой части населения Курмыша. Мы предлагаем, во-первых, воссоздать главные проездные ворота, которые по данным писцовой книги [5] находились снаружи крепости напротив храма Рождества Богородицы. Этот элемент связывает нас с периодом XV или XVI века до пожара 1745 года. Во-вторых, воссоздать линию крепости этого же периода у склона в восточной части села. В-третьих, воссоздать детинец, основанный в 1372 году, который является истоком курмышской истории.

Следующая часть проекта связана с воссозданием Успенского собора, уничтоженного в ХХ веке. До октября 1631 года на территории нынешней Советской площади стояла деревянная церковь. После её пожара был издан указ Филарета Никитича по построению каменного Успенского собора на новом церковном месте близ старого. Собор строился на пожертвования горожан, начиная с 1770-х годов и был освящён в 1791 г.

После Октябрьской революции (1917 г.) в Успенском соборе некоторое время продолжали совершать богослужения. Затем собор передали под помещение Курмышского сельского клуба. К концу 1930-х годов он уже перестал вмещать всех жителей. Кроме того, трапезная по своим размерам не позволяла оборудовать в ней кинозал. В 1937 году настоятель храма Михаил Раждаев принял за имя Христово мученическую кончину и был расстрелян.

Помимо карт, были выявлены фотографии и архивные чертежи Успенского собора, скорее всего проектные, а не фактические, потому что имеют расхождения с реальными снимками. Целью нашей работы было определение неточностей и их устранение в графической реконструкции

Перед Великой Отечественной войной обветшавший Успенский собор предполагалось разобрать и построить на его месте столовую-ресторан. В 1952 году Успенский собор был взорван. Кирпич бывшего собора использовался при строительстве Курмышской МТС. Стены собора использовались для строительства пекарни Курмышского района. В 1977 году пекарня сгорела. Стены были разобраны, а на месте собора в 1980 году разбит дендропарк. Сейчас поруганное святое место в бесхозном состоянии.

Наш проект призван и подчеркнуть стилистически-архитектурную значимость Успенского собора. В середине XVIII века архитектура барокко в зодчестве Петербурга и Москвы достигает своего наивысшего расцвета. Характерными формами и приёмами являлись многочисленные уступы и раскреповки стен, декоративная трактовка ордера с расчлененными антаблементами и по-разному скрупированными пилястрами и колоннами, разорванные фронтоны, пышные наличники окон, выразительные карнизы, вазы, скульптуры. Основным элементом храма становятся раскрепованные фасады, включающие в себя парные или одиночные колонны в один или два яруса и часто мощное дробное основание.

В нижегородском же культовом зодчестве барокко не проявлялось так выразительно и пышно, как в столичной архитектуре. Она была более строгая и сдержанная. Поэтому получило своё название «провинциальное барокко».

Храмы также строились по модели известного типа «корабль», в которой прослеживается продольно-осевая структура с построением трапезной, четверика и алтаря. Но особенность новых объёмных построений выразилась в «росте» композиций по вертикали. Образцами служили столичные сооружения с уравновешенным и пропорциональным построением. В этих храмах объёмы ярусов компоновались в изящную стройную композицию с ярко выраженной вертикальной осью. Причём, вертикальные размеры преобладали над горизонтальными. Использовались выпуклые межъярусные своды, которые вносили в композицию храма мягкое, перетекающее от яруса к ярусу движение и организовывали плавную силуэтную линию.

Особенность курмышского Успенского собора периода провинциального барокко выразилась в соединении бесстолпного четверика и ярусной композиции [4]. Нетрадиционность конструкции заключается в том, что распределение распора восьмерика передаётся не на тромпы и четверик, а на сомкнутый свод, перекрывающий четвериковое основание. Аналогичные черты мы встречаем в архитектуре храма Иоанна Воина в Москве (1713), храма Вознесения Господня в с. Бритово Нижегородской области (1758), а также в самом Курмыше – в архитектуре храма Рождества Богородицы (1749 ).

Важно подчеркнуть, что Успенский собор был самым высоким среди храмов Курмыша. Так, высота курмышского храма Тихона Задонского составляет 18,6 м, высота храма Покрова Богородицы равна 29,6 м, храм Рождества Богородицы был высотой 31,5 м, а высота собора Успения Божией Матери, по нашему исследованию, составляет 34 м. Собор, бесспорно, обладает высокой градостроительной значимостью в совокупности с другими тремя доминантами на относительно небольшом участке. Чертежи были составлены совместно с другими студентами нашей кафедры.

Ранее мы показали фотографии Успенского собора и архивные обмерные чертежи. Эти источники начала XX в. использовались при графическом воссоздании церкви. Так, чтобы восстановить утраченные высоты, использовался метод выведения высот из точки схода на истинную величину исходя из фотографии. За истинную величину взят был линейный размер с архивного обмерного плана. Высота церкви без креста получилась 34 метра.

Итак, сохранение памяти связывает нас с нашими предками и укрепляет духовную связь. Восстановленные части крепости XV века и детинец нач. XIII в., напоминают нам о временах служения царей народу и Богу. История Успенского собора тесно связывают нас с памятью о периоде гонений на Церковь в ХХ веке, взывает о пролитой крови святых мучеников. Вспоминаются слова протоиерея Павла Флоренского: «Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте дедов и прадедов, работайте над закреплением их памяти». С ними нельзя не согласиться, потому что это наш общий путь, который мы все проходим бок о бок.

Мы надеемся, что, с Божьей помощью, наша дружба с Александриной Вигилянской, Евгением Палачёвым и всем Курмышом будет продолжаться. Хочу поблагодарить Александрину за её тяжелый труд по восстановлению истории Курмыша, а также Евгения Палачёва за его огромную помощь в исследовании крепости и церкви. В следующем учебном году я и преподаватели будем продолжать работу над изучением крепости и собора уже в рамках дипломного проекта, и я надеюсь, что вы нас снова пригласите к вам на курмышские чтения.

Список источников:

- Акаемов, Н.Ф. Город Курмыш в XIV-XVIII веках : Ист. очерк / Н.Ф. Акаемов. – Казань: типо-лит. Имп. ун-та, 1895. – 17 с.

- Возрождение историко-культурной среды села Курмыш // Фонд святого праведного Алексия Бортсурманского : сайт. – URL: https://abfond.ru/?p=6070 (дата обращения: 06.02.2024)

- ПРО НАС! // Фонд святого праведного Алексия Бортсурманского: сайт. – URL: https://abfond.ru/?p=4212 (дата обращения: 01.03.2024)

- Каравашкин В.А. Классицизм в храмовом зодчестве Нижегородской губернии последней четверти XVIII века / В.А. Каравашкин // Сборник трудов аспирантов и магистрантов. Архитектура. Геоэкология. Экономика / Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун.-т. – Нижний Новгород, 2005. С. 59-64.

- Писцовая книга Курмыша, 1623-1626 гг.

Курмышские краеведческие чтения прошли в Курмышском краеведческом музее в рамках проекта «Семь веков курмышской истории: горизонты памяти», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.