Ольга Дёгтева

Доклад на Курмышских краеведческих чтениях

В дореволюционный период село Ожгибовка относилось к обширному Сергачскому уезду Нижегородской губернии. В советский период, согласно новому административно-территориальному делению, начиная с 1929 года оно вошло в состав Пильнинского района. В составе же Нижегородской епархии до 1918 года Троицкий храм относился к I благочинию Сергачского округа.

Первые сведения об Ожгибовке при речке Мурлейка, являющейся притоком р. Анды, относятся к 1620-м годам XVII столетия, о чём свидетельствуют записи в Писцовых книгах. До 1764 года эти земли вместе с соседним селом Столбищи находились во владении Нижегородского Благовещенского мужского монастыря, а потом перешли в ведение «Коллегии Экономии» (государству). На протяжении многих лет Ожгибовка в статусе приходской деревни относилось к приходу Преображенской церкви в селе Столбищи (первый деревянный храм здесь был выстроен в 1769 году).

Расположенные вблизи границы двух бывших губерний — Нижегородской и Симбирской — деревни Ожгибовка и Ощериха (Ащериха) начиная с XVIII столетия являлись вотчиной дворян Бобоедовых, которые имели здесь усадьбы, обширный парк и сад.

В так называемую «Родословную дворянскую книгу» по Нижегородской губернии были внесены сразу несколько семей из числа этих служивых дворян. Будущий храмоздатель Троицкого храма, титулярный советник Василий Петрович Бобоедов (17…? – 1824), на основании поданных им документов был признан в дворянском достоинстве в 1816 году.

Сохранились опубликованные воспоминания представителей этой дворянской семьи, в которых Ожгибовка упоминается как их родовая вотчина. В частности, говорится о ней в книге А. Н. Труворова «Былое из Пугачевщины. Посвящается потомкам Петра Михайловича Бобоедова».

В первых же строках этого издания, вышедшего в свет в 1870 году, сообщается: «Летом 1774 года, в то страшное для восточной окраины России время, в которое пугачевския шайки стали перебираться с луговой стороны Волги на нагорную, дворянин Нижегородской губернии Петр Михайлович Бобоедов, помещик деревни Ожгибовки, находящейся между городами Курмышом и Сергачом <…>, заблагоразсудил отправиться из Ожгибовки куда-либо подальше и от пути, по которому ожидали прохода бунтовщиков, и своих крепостных крестьян, для коих тогдашняя неурядица давала широкое поле необузданно своевольничать и над личностью и над имуществом своих помещиков. Приняв это намерение, Петр Михайлович забрал с собою всю семью, состоявшую из жены и малолетних сыновей: Василия, Ивана, Петра, Александра и Алексея, и отправился в село Букалеи, Княгининского уезда, к другу своему и куму Ивану Петровичу Пазухину».

Сообщается об Ожгибовке также и в воспоминаниях Бориса Владимировича Дмитриева (1874–1951), московского хирурга, который являлся внуком Н. В. Бобоедова (имение его находилось в деревне Ащериха) и правнуком П. Г. Бобоедова. «Из окна дома вдали за низиной видно было село Ожгибовка – тоже владение Бобоедовых, но других. В одной даче жила Пелагея Гавриловна (тетя Гига) и её сестра, в другой – Петр Гаврилович.

Усадьба Петра Гавриловича была больше и наряднее тетиной Гиги. Сам Петр Гаврилович – яркий тип помещика-бездельника <…>. В России он жил сравнительно мало. Большую часть времени проводил за границей (холодную часть года) на юге Франции, на островах Корсики, Сардинии, Малаге. Он не любил холод».

Желание построить в Ожгибовке приходскую каменную церковь принадлежало Василию Петровичу Бобоедову. Строил он её «собственным иждивением по собственному почину», или, как указывали впоследствии в Клировых церковных ведомостях, что построена церковь «тщанием покойного помещика».

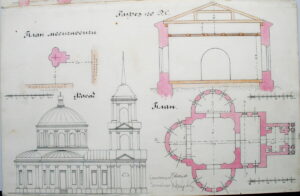

Кто являлся автором первоначального проекта Троицкой церкви, установить по архивным документам не удалось. По своей планировочной структуре церковь эта крестообразная в плане, однокупольная, с прямоугольной небольшой трапезной частью, пристроенной с западной стороны и примыкающей уже к ней высокой трёхъярусной колокольней со шпилем.

Так называемое «черновое» строительство церкви завершилось в 1825 году, через год после кончины Василия Петровича. А её внутренняя отделка продолжалась ещё долгое время, уже на средства наследников Бобоедова – его детей: сына Гавриила и дочерей Пелагеи и Екатерины, которые проживали в родовом поместье.[1]

Официальное открытие Ожгибовского прихода состоялось только в декабре 1843 года, когда были приготовлены и освящены в храме придельные престолы в трапезной части: правый (южный) — во имя св. Василия Парийского, а левый (северный) — во имя св. муч. Софии и трех её дочерей Веры, Надежды и Любови. Такое наименование престолов было не случайным, а соответствовало тезоименитству членов большой семьи дворян Бобоедовых. Первым в церкви был освящен южный придел, а значительно позднее – уже северный.

В декабре 1846 года была составлена первая опись церковного имущества Троицкой церкви. Составителями её были настоятель храма священник Петр Покровский, диакон Иван Мокшанский, пономарь Павел Нильмский и церковный староста, крестьянин Иван Семенов Хитринов, которые поставили под этим документом свои подписи.

В описи приводится следующее описание: «Церковь каменная, настоящая холодная во имя Живоначальныя Троицы, с двумя по сторонам теплыми Приделами <…> окошек в Церкви и Приделах 13-ть с железными решетками и рамами со стеклами, в куполе окошек 12-ть с рамами и стеклами по высоте купола без решеток; дверей с Западной, Южной и Северной стороне троя деревянных с надлежащими укреплениями и замками и четверьми внутренними филенчатыми со стеклами. Церковь вся покрыта железом, и кровля выкрашены на масле зеленою краскою, на куполе одна глава в виде короны, литая из меди вызолоченная и местами посеребренная через огонь, между Церковью и колокольнею колоннада в виде коридора, покрыта тесом и выкрашена темно-зеленою на масле краскою…».

Приводится здесь и краткое описание храмовой колокольни: «…каменная о трех ярусах, покрыта железом и выкрашена одинаковою с Церковью краскою, шпиль обит жестью, глава и крест медные, посеребренные…». На колокольне тогда находилось семь колоколов, стоимость которых составляла 1152 руб. и 40 копеек серебром. Самый большой из них весил 51 пуд и 39 фунтов. При этом стоимость самой церкви без колокольни оценивалась в 7000 рублей серебром.

В этом же документе отмечается, что центральный храмовый иконостас для главного Троицкого придела на тот период времени был «приготовлен, но не поставлен». А столярные иконостасы в двух боковых приделах имели весьма богатое убранство и оценивались по 500 рублей серебром каждый из них.

Вот каким образом описывается иконостас в южном приделе в честь св. еп. Василия Парийского: «…столярной работы с приличною по местам резьбою и колоннами, выкрашен белым фейверсом под лак и шпаклёвку, резьба капители и базы колон позолочены на полимент, в иконостасе Царские врата лучшей столярной работы с сквозною резьбою вызолочены на полимент, с шестью в резных позолоченных клеймах написанными на белом железе образами четырех Евангелистов, Божией Матери и Архангела Гавриила, над оными в позолоченном сиянии Сошествие Святого Духа в виде голубя…».

Иконостас же в северном приделе в честь св. муч. Софии имел аналогичный облик: «…точно таковый же, что и в Южном Приделе и так же позолочен и покрашен, в нем Царские врата лучшей столярной работы с сквозною резьбою вызолоченные на полимент, с шестью в резных позолоченных клеймах, написанными на белом железе четырех образами Евангелистов, Божией Матери и Архангела Гавриила».

В Клировых ведомостях Троицкого храма, составленных в 1847 и 1849 годах, отмечалось, что главный престол в ней по-прежнему остаётся не освящённым. Только спустя десять лет, в 1859 году, состоялось освящение центрального алтаря. В чём именно была причина столь длительного периода, достоверно не известно, вероятней всего, произошло это потому, что наследница имения Пелагея Васильевна Бобоедова планировала перестроить и расширить храм. Взамен уже существующей узкой колоннады между храмом и колокольней, по проекту алатырского архитектора Абакумова Василия Панфиловича (работал в удельной конторе), предполагалось строительство новой трапезной части и колокольни. Данный проект был рассмотрен и одобрен в Нижегородской губернской строительной и дорожной комиссии 5 июля 1855 года, которая вынесла следующее решение: «…находит оный, как в частности, так и в общем виде, вполне удовлетворительным и цели своей соответствующим».

При этом заказчица проекта на нем указала: «Прошу дозволения пристроить к существующей каменной церкви трапезную и колокольню, в принадлежащем мне имении. Из дворян девица Пелагея Васильева дочь Бобоедова». Однако проект не был реализован, что подтверждается более поздними обмерными чертежами и фотографиями.

После отмены крепостного права в 1862 году между бывшим владельцем Ожгибовки Гавриилом Васильевичем Бобоедовым и местными крестьянами была подписана так называемая «Уставная грамота» о выкупе последними земельных наделов. Имение на тот момент было заложено, и поэтому помещик уступил крестьянам только четверть своей земли. По статистике на этот год, здесь проживало 167 крестьян и 20 крестьян при бобоедовской усадьбе.

В историческом очерке А.Н. Труворова «Былое из Пугачевщины» сообщается: «Сама же Ожгибовка и нравственно, и материально состоит такою же, какою была и при Пугачеве, так как уровень образования и благосостояния крестьян нимало не поднялся в течение целого столетия, и если бы Петру Михайловичу можно было взглянуть на свою Ожгибовку в 1870 году, то он нашел бы ее в том же самом виде…». Далее, говоря о своих родственниках, автор пишет: «Разница есть только в том, что Ожгибовка уже не деревня, а село, и красуется теперь своею каменною церковью, построенной Василием Петровичем, а в настоящее время распространенною старшей дочерью его Пелагеею Васильевной Бобоедовой…».

Стоит отметить, что изначально отапливалась только небольшая трапезная часть храма, где совершались богослужения с осени до Св. Пасхи, а в дальнейшем ситуация кардинально поменялась. После 1900 года центральная часть Троицкой церкви с главным престолом становится теплой (отапливается), а трапезная часть с двумя приделами стала холодной — без отопления. Такое изменение, видимо, было связано с увеличением количества прихожан, которые просто уже не помещались во время богослужений в небольшой трапезной в холодное время года.

Согласно архивным документам, Ожгибовский приход был образован из трёх населенных пунктов: самого села Ожгибовка, деревни Лисья Поляна (которая территориально относилась к Васильсурскому уезду) и деревни Ощериха (относящейся к Курмышскому уезду соседней Симбирской губернии). По статистике, к примеру, на 1849 год здесь числилось 1236 прихожан, а в 1870 году – 1564 человека.

В дальнейшем, спустя годы, в деревне Лисья Поляна в 1897 году будет построен свой деревянный храм, освященный в честь святителей московских: Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, митрополита Московского.

С открытием нового прихода в Сергачском уезде церковный причт в Ожгибовке сначала был полным и состоял из трёх человек: священника, диакона и пономаря (псаломщика). А после реформы 1869 года здесь уже служили только священник и псаломщик. В 1885 году диаконская должность была вновь восстановлена.

Существовали в этом приходе традиционные крестные ходы, которые совершались в приходской деревне Лисья Поляна в переходящий праздник Неделя всех Святых, после Троицы, и в деревне Ощерихе – 23 июня (по ст. стилю), установленный в благодарность об избавлении крестьян от градобития.

Судя по церковным Клировым ведомостям, на протяжении XIX века не происходили какие-либо изменения в архитектурном облике Троицкой церкви или в её внутреннем убранстве. Пожертвования на украшение храма особо не поступали от прихожан, за исключением двух эпизодов, которые были зафиксированы в церковной летописи, когда крестьянин Иван Костин пожертвовал 500 рублей, а нижегородский мещанин Василий Петров – 100 рублей.

В 1904 году была составлена новая «Опись церковного имущества Троицкой церкви», о чём указано в Клировых ведомостях за 1911 и 1914 годы. Однако до наших дней этот документ не сохранился. В этом же 1904 году Ожгибовский приход посетил с проверкой епископ Балахнинский Исидор (Колоколов), викарий Нижегородской епархии.

Особенностью Троицкой церкви, судя по наличию в трапезной её части с правой стороны полуподвального помещения, являлось то, что здесь находился родовой склеп дворян Бобоедовых. Точный список погребённых в нем не известен. Согласно опубликованным материалам из «Русского провинциального некрополя» (собранным еще до революции великим князем Николаем Михайловичем Романовым), при Троицкой церкви были погребены: действительный статский советник Порфирий Григорьевич Бобоедов (1838–1905), его дед, строитель Ожгибовской церкви Василий Петрович Бобоедов, девица Екатерина Бобоедова (скончалась в 1863 году), а также отроки Василий и Надежда. Кроме того, у левого придела был погребён Владимир Васильевич Бобоедов (1787–1866), бывший нижегородский губернский предводитель дворянства.

Надгробные памятники вышеперечисленных Бобоедовых находились снаружи, а сами их останки, видимо, покоились в склепе. В советский период все эти погребения были осквернены и уничтожены, как и могилы местных священнослужителей, которые также находились на церковном погосте.

Среди архивных документов, хранящихся в Центральном архиве Нижегородской губернии, весьма любопытной является переписка между Симбирской и Нижегородской духовными консисториями относительно внезапной кончины вдовы коллежского асессора Владимира Бобоедова — Олимпиады Михайловны. Умерла она скоропостижно 21 сентября 1868 года от апокалиптического удара. Проживала она в деревне Ащериха, которая относилась к приходу церкви в селе Пильна (Пиловальные заводы).

Дети же её обратились к настоятелю Троицкой церкви протоиерею Петру Покровскому с просьбой похоронить свою мать в Ожгибовке, где ранее был погребён их отец. Священник тут же прибыл в дом умершей, где вместе с другими ожгибовскими клириками совершал на протяжении трех дней панихиды и чтение Псалтыри. Однако, по законодательству того времени, тело умершего человека нельзя было переносить или перевозить не только из одной губернии в другую, но и из одного уезда в другой, без особого разрешения как гражданской власти, так и духовного начальства. Поэтому, узнав о кончине помещицы, в Ащериху прибыли в её дом и священнослужители из Пильны. Но сын почившей от их услуг отказался и обратился к становому приставу за советом. Последний же, руководствуясь законом, заявил, что тело умершей должно быть погребено именно в Пильне, что и было исполнено 24 сентября 1868 года.

Наследниками усадьбы в Ащерихе стали двое сыновей Олимпиады Михайловны. Старший — Александр Владимирович Бобоедов и незаконнорожденный — Александр Васильевич Подраменский.

На схематичном плане села Ожгибовка, составленном с натуры в 1899 году Сергачским земством, показаны его улицы, крестьянские усадьбы и две усадьбы господ Бобоедовых. Селение располагалось по сторонам двух больших оврага, по дну которых протекали два ручья или небольшие речки — Кувай и Бобровка. Искусственные плотины образовывали два больших пруда.

Среди общественных построек тогда здесь находились дома священнослужителей, училище, пожарный сарай, церковь, два молотильных завода, кузница, крупо-терка, красильня, пять мельниц. Основным занятием населения было земледелие, всего насчитывалось 148 дворов.

***

После революционных событий 1917 года приход Троицкого храма в Ожгибовке просуществовал только двенадцать лет. 5 марта 1922 года было заключено типовое соглашение на право пользования верующими церковным зданием. Количество верующих на тот момент официально было зарегистрировано 605 человек.

В 1926 году в соответствии с обязательным постановлением Президиума Нижегородского губернского исполнительного комитета за № 39 от 11 августа 1924 года были выполнены фиксационные чертежи Троицкой церкви. Составил их некий В. Никольский. Чертежи эти отличаются схематичностью и некоторыми неточностями. Но в то же время на них показаны детали на фасадах, количество оконных и дверных проёмов, наличие сводов и, самое главное, утраченные ярусы колокольни, главка на куполе, планировочное решение и общие габариты храма.

В январе 1930 года

местными властями решено было закрыть Троицкий храм. Многочисленные архивные документы дают наглядную и подробную информацию о тех мероприятиях и событиях по закрытию церкви, что, впрочем, носило в то время повсеместный характер.

Согласно официальному списку религиозных общин Пильнинского района, к 1930 году в Ожгибовке было зарегистрировано 640 членов общины, членов церковного совета – 30 человек и два служителя культа.

25 января 1930 года состоялось общее собрание граждан села Ожгибовка, на котором присутствовало 227 человек: они якобы единогласно проголосовали о закрытии церкви под клуб. На следующий день, 26 января, Президиум Столбищинского сельсовета это решение утвердил и передал на дальнейшее утверждение в Пильнинский райисполком. А уже 28 января 1930 года райисполком вынес постановление о передаче сразу двух церковных зданий в Ожгибовке и Столбищах под культурное учреждение. Смета на переоборудование здания церкви под клуб-читальню в с. Ожгибовка оценивалась в 1291 рубль. Предполагались настилка новых полов, установка мебели (стулья в ряд), побелка и штукатурка стен, замена разбитых окон.

При рассмотрении этого вопроса в окружном исполкоме в г. Арзамасе с таким поспешным решением пильнинских властей закрыть сразу несколько храмов в районе тоже согласились. Решение было принято в тот же день, 28 января 1930 года. Однако верующие со своей стороны обратились с жалобами в различные инстанции, т. к. местная власть в данном вопросе не только нарушала законодательство (закон «О религиозных объединениях»), но и спровоцировала конфликт с местным населением.

В результате проверки и произведенного дознания было установлено, что вопрос о закрытии храма решался гражданами в количестве только 25% от всего населения, ключи у верующих были отобраны в тот же день, не дожидаясь утверждения данного факта вышестоящими органами власти. Помимо этого, был сфальсифицирован ряд фактов в представленных впоследствии документах. Как следствие всех этих нарушений, председатель Столбищенского сельсовета тов. Спиридонов был снят со своей должности, а представителю райисполкома тов. Ванькову был объявлен выговор.

5 марта 1930 года представитель Крайфинотдела произвел изъятие ценного храмового имущества, не дождавшись решения Крайисполкома и Президиума ВЦИК (Москва), куда обратились с жалобой верующие.

Во время разорения Троицкой церкви при снятии крестов и колоколов, толпа женщин выступила с протестом. За что впоследствии две местные жительницы были арестованы и отправлены в Пильну, а в дальнейшем осуждены Нарсудом. Имена этих крестьянок в документах не указаны.

8 мая 1930 года Пильнинский райисполком докладывал в Арзамасский окружной административный отдел о том, что закрытые «церкви Старинская, Столбищенская и Ожгибовская частично уже переоборудованы под клубы, как то: устройство радио-скамьи, сцены и т. д. (в каждой), на что уже затрачены средства до 1500 рублей…».

12 мая 1930 года в Ожгибовке состоялось повторное собрание местных жителей, на котором присутствовало 382 человека и где уже постановили предыдущее решение о закрытии церкви считать неправильным и отменить, просить сельсовет, райисполком и окружной исполком о скорейшем открытии церкви и вернуть все оставшиеся ценности и имущество верующим.

На следующий день, 13 мая 1930 года, была образована специальная комиссия, которая была направлена в Ожгибовку с целью выявления церковного имущества. В заключительном акте её было зафиксировано кощунственное разграбление всего храма: «В результате оказалось не колотых икон разного размера 9 икон, а остальные церковные принадлежности за исключением увезенных представителями Нижкрайисполкома и части иконостаса издевательски поколоты и разбиты, в безобразном виде валяются в алтаре на полу, часть обломков свалены в подпол церкви, престолы все ободраны и сломаны, кресты с церкви 4 сломаны и часть крыши на кумполах пробиты. Колокола с колокольни частью сняты…».

28 июня 1930 года состоялось рассмотрение жалобы граждан с. Столбищ, Старинского и Ожгибовки Пильнинского района «О возвращении закрытых церквей для молитвенных целей» в Арзамасском окружном исполкоме. После чего было вынесено следующее постановление: «…учитывая, что в с. Ожгибовка церковь переоборудована под клуб и передача здания бывшей церкви верующим лишит возможности разместить клуб в каком-либо другом здании, предложить РИКу поставить перед гражданам с. Ожгибовки вопрос – совершать свои религиозные обряды в одном из ближайших селений…».

Таким образом, несмотря на протест и жалобы со стороны местных жителей, Троицкий храм превратился в сельский клуб. Окончательно данный спорный вопрос был решен 1 ноября 1930 года на заседании секретариата Нижкрайисполкома, который вынес постановление: «Принимая во внимание, что о закрытии Ожгибовской церкви ходатайствуют трудящиеся в количестве около 150 человек, что в Ожгибовке ощущается острая нужда в зданиях для культурно-просветительных целей, что здание церкви переоборудовано уже под клуб и что верующие могут пользоваться зданием церкви в с. Андросове <…>; договор с обществом верующих на пользование зданием церкви в селе Ожгибовке Пильнинского района расторгнуть, церковь эту закрыть и использовать её для культурно-просветительских надобностей».

Как долго просуществовал в церкви сельский клуб, точно неизвестно, но, по словам местных жителей, здание в основном пустовало или использовалось под колхозный склад, а фактически пребывало в бесхозном состоянии, все более приходя в упадок.

В 1989 году Троицкий храм был взят на государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения ОКН (Решение Горьковского облисполкома от 18.12.1989 № 471 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения»). В 2023 году по заказу Лысковской епархии был разработан проект его реставрации.

[1] Гавриил Васильевич Бобоедов (1796 – 1872) – полковник Кавалергардского полка (1829). Сын титулярного советника Василия Петровича Бобоедова (? – 1824) и Надежды Степановны, урожд. Стрелковой. Женат на Вере Михайловне, урожд. Бибиковой. Дети: Пелагея (1836 — ?); Пётр (1837 — ?); Порфирий (1838 — ?); Надежда (1847 — ?).

Архивные источники и литература:

- ЦАНО. Ф. 5. Оп. 3. Д. 438 – План, фасад и разрез каменной церкви в селе Ожгибовке Сергачского уезда в имении госпожи Бобоедовой, 1855 год.

- ЦАНО. Ф. 42. Оп. 1. Д. 136. Л. 1 – План села Ожгибовка Сергачского уезда, 1899 год.

- ЦАНО. Ф. 66. Оп. 16-б. Д. 2287 – Уставная грамота Нижегородской губернии Сергачского уезда села Ожгибовка, 1862 год.

- ЦАНО. Ф. 570. Оп. 557. Д. 255 – Описи имущества церквей Сергачского уезда, 1846 год.

- ЦАНО. Ф. 570. Оп. 557. Д. 173 – Клировые ведомости церквей Сергачского уезда за 1847 год.

- ЦАНО. Ф. 570. оп. 557. Д. 251 – Сведения и ведомости о церквях, их имуществе, клире и численности прихожан по селам Сергачского уезда за 1849 год.

- ЦАНО. Ф. 570. Оп. 558. Д. 201 – Дело по сообщению Симбирской духовной консистории о скоропостижной смерти помещицы д. Ощерино Бобоедовой, 1868–1882 годы.

- ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 177. Лл. 58об–59об.– Клировые ведомости церквей Сергачского уезда за 1850 год.

- ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 94 – Клировые ведомости церквей 1-го благочиния Сергачского уезда за 1870 год.

- ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 60 – Клировые ведомости церквей 1-го благочиния Сергачского уезда за 1876 год.

- ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 136 – Клировые ведомости церквей 1-го благочиния Сергачского уезда за 1900 год.

- ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 128 – Клировые ведомости церквей 1-го благочиния Сергачского уезда за 1911 год.

- ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 98. Л. 139 – Клировые ведомости церквей 1-го благочиния Сергачского уезда за 1914 год.

- ЦАНО. Ф-р. 1679. Оп. 2. Д. 709 – План и фасад Троицкой церкви в селе Ожгибовка, 1925 год.

- ЦАНО. Ф-р. 2626. Оп. 2. Д. 280 – Дело о закрытии церкви в с. Ожгибовка Пильнинского района 1930–1931 гг.

- ГАНО (г. Арзамас) Ф-р. 481. Оп. 2. Д. 9 – Заявления религиозных обществ о проведении религиозных обрядов, 1929 – 1930 гг.

- ГАНО (г. Арзамас) Ф-р. 481. Оп. 2. Д. 39 – Протоколы заседаний Пильнинского районного совета депутатов, 1930 год.

- 1 Адрес-календарь Нижегородской епархии в память исполнившегося в 1888 году 900-летия крещения Русина. / Сост. диакон А. Снежницкий – Н. Новгород, 1888. С. 714–715.

- Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя Николая Михайловича. Т. 1: Губернии Астраханская, Вятская, Нижегородская, Самарская, Саратовская и Симбирская / Изд. подгот. Д. Н. Шилов. – СПб., 2012. С. 564–565.

- Можаровский А. Приход села Столбищ и выделившийся из него Ожгибовский Сергачского уезда Нижегородской епархии // Нижегородские епархиальные ведомости. 1893, № 5 от 1 марта. Часть неоф. С. 131–133.

- Списки населенных мест Российской империи. Вып. 25: Нижегородская губерния (по сведениям 1859 года)/ обраб. Е. Огородниковым. 1863. – С. 157.

- Список населенных мест Нижегородской губернии/ Стат. отд. Нижегор. губ. земской управы. – Н. Новгород, 1911. С. 174.

- Труворов А. Н. «Былое из Пугачевщины». Посвящается потомкам Петра Михайловича Бобоедова». – Санкт-Петербург, 1870.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

ГархАДНО — Государственный архив Аудио-визуальной документации Нижегородской области.

ГАНО (г. Арзамас) — Государственный архив Нижегородской области.

ОКН — Объект культурного наследия.

ЦАНО — Центральный архив Нижегородской области.