Краеведческие чтения — 2023

Жизнь и смерть курмышского батюшки Михаила Раждаева

Доклад Станислава Смирнова

1 августа исполнилось 86 лет с начала в СССР печально знаменитой операции НКВД «по репрессированию кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», на жаргоне чекистов – «кулацкой операции».

Это была самая кровопролитная из массовых операций 1937-1938 годов, в ходе которых в стране было репрессировано около полутора миллионов граждан. Главной целевой группой террора были раскулаченные крестьяне (отсюда и название), за ними следовали социально-чуждые элементы – священнослужители, бывшие офицеры, полицейские и чиновники, самой малочисленной категорией были «уголовники», на деле же это преимущественно те же крестьяне, имевшие судимости за невыполнение разного рода поставок, неуплату налогов, нарушение паспортного режима и т.п.

Здесь мы расскажем об одной из примерно 700 000 жертв «кулацкой операции», священнике Успенского собора бывшего уездного города Курмыш Горьковской области протоиерее Михаиле Раждаеве. До последнего времени его судьба была государственной тайной, свято оберегаемой от огласки спецслужбами и архивным ведомством. Расследование, проведенное автором, позволило пролить на нее свет.

Путь к заявленной цели был долгим и в чем-то тернистым. Бывшего курмышского батюшку и его дела 1937 года было не найти ни в книгах памяти, ни в официальных базах данных. Только ряд настойчивых запросов – в том числе архивы МВД и ФСБ – дали возможность приоткрыть завесу над тайной гибели священника Михаила Раждаева.

Михаил Николаевич Раждаев родился 23 сентября 1877 года в селе Алгаши бывшего Курмышского уезда Симбирской губернии в семье местного приходского священника Николая Павловича Раждаева.

Из клировой ведомости собора Успения Божией Матери города Курмыш за 1915 год: по штату при храме положены: протоиерей, священник, диакон, два псаломщика и просфорня; священник Михаил Николаевич Раждаев, 38 лет, из духовного звания. Окончил полный курс в Симбирской духовной семинарии по 1 разряду в 1899 году, 15 ноября. Определен на должность псаломщика в селе Четвертаково.

Четыре года спустя, 21 ноября 1903 года, гласит документ, Михаил Раждаев был рукоположен во священника и назначен служить в Успенский собор Курмыша. В последующие годы исполнял разнообразные обязанности – законоучителя при Тихоновской церковно-приходской школе, смотрителя Курмышского свечного завода, законоучителя 2-го Курмышского церковно-приходского училища, члена уездного благочиннического совета. В августе 1915 года назначен благочинным церквей 1-го округа Курмышского уезда. За ревностное служение удостоен бархатной фиолетовой скуфьи и архипастырского благословения.

Михаил Раждаев – образцовый семьянин и многодетный отец. В браке с супругой Марией Степановной у него родились дети: Николай (р. 14.09.1904), Петр (р.25.11.1906), Сергей (р. 30.08.1909), Ярослав (р. 11.08.1911), Нил (р. 28.07.1913). Позднее в семье родится дочь Татьяна.

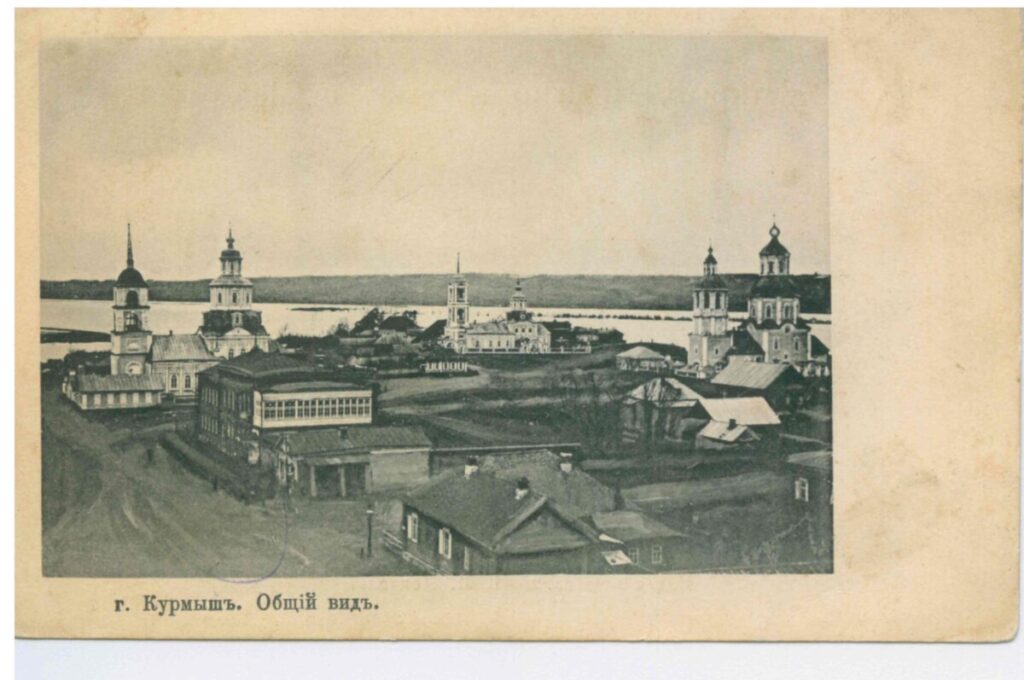

Февральский переворот 1917 года потряс вековые основы жизни в Российской империи. Полные драматизма события захватили и Курмыш. Правда, советская власть в нем установилась лишь полгода спустя после октябрьского переворота. И даже летом 1918 года в уезде почти не было коммунистов. Население в целом было настроено консервативно и, судя по всему, враждебно к большевикам.

Эти настроения и надежды на освобождение от коммунистического ига усилились осенью, после того, как в Поволжье вспыхнуло и разгорелось антибольшевистское движение. Важной его вехой стало образование в Самаре правительства Комуча и взятие сформированной им Народной армией (в которой ядро составило царское офицерство во главе с Генерального штаба подполковником Владимиром Каппелем) губернского города Симбирска, последовавшее 22 июля. В начале сентября фронт белой борьбы приблизился к Курмышу на 80-100 километров. В этих условиях активная часть его населения решила действовать.

В итоге 2 сентября в городе вспыхнуло белогвардейское восстание. Ядро повстанцев составили местная интеллигенция и зажиточные крестьяне окрестных волостей. За считанные часы, после скоротечного боя, в котором местные функционеры партии оказали незначительное сопротивление, восставшие разоружили гарнизон, состоявший из трех десятков красногвардейцев, захватили цехгауз с винтовками и пулеметами, посадили под замок советский актив. А перестрелках погибло по нескольку человек с обеих сторон. На другой день на базарной площади состоялся общий сход, избравший орган власти – Комитет защиты родины и революции. По предложению делопроизводителя училищного совета Михаила Вечерина священник собора Михаил Раждаев отслужил молебен в благодарность за избавление от большевиков.

Отметим, что этот факт впоследствии послужит основанием для череды репрессий в отношении курмышского батюшки, а затем и его казни в период разгула ежовщины.

Но прежде чем наступил роковой 1937 год, Михаилу Раждаеву было суждено пройти тернистый путь длиною почти два десятка лет. Его лишили избирательных прав, несколько раз арестовывали и держали в тюрьме. Первый раз – в 1918 году.

Из справки УФСБ по Ульяновской области:

«В архивном уголовном деле № 5996 «Чапанное восстание» 1919 года производства имеются сведения о Раждаеве Михаиле Николаевиче, 1877 года рождения. Согласно документам, Раждаев М.Н. был арестован 17.12.1918 и содержался под стражей, обвинялся «в агитации против Советской власти и пособничестве контрреволюционерам». Эти действия выражались в том, что во время волнений он отслужил молебен, на котором произнес проповедь».

Поясним, что Чапанное восстание произошло весной 1919 года на средней Волге, до Курмыша не дошло, поэтому в то дело сведения об о. Раждаеве попали случайно. Но тот факт, что в декабре 1918 года его, продержав в тюрьме около недели, освободили, можно считать едва ли не чудом. Созданная после разгрома восстания Курмышская чрезвычайная следственная комиссия в сентябре-декабре расстреливала массово правых и виноватых. Видимо, к декабрю она уже в какой-то мере пресытилась кровью. И батюшка уцелел. В 1990-е годы прокуратурой Ульяновской области по делу 1918 года М.Н. Раждаев был реабилитирован.

Вплоть до гибели в застенке НКВД отец Михаил Раждаев добывал себе и многочисленному семейству кусок хлеба нелегким трудом сельского земледельца. У него имелся собственный дом в Курмыше и при нем крестьянское хозяйство, которое по советским меркам можно отнести к середняцким: 1 корова, 1 лошадь, 1 свинья, 4 овцы, полторы десятины пахотной земли и 3 десятины луговой.

В 1929 году власти постановили закрыть Успенский собор, превратив его затем в сельский клуб. Возможно, отец Раждаев продолжил службу в одном из остающихся в Курмыше храмов, но в каком именно, точных данных нет. Так или иначе, но в 1937 году он по-прежнему именуется «священником Курмышского собора», вероятно, бывшим.

Как известно, партийно-коммунистический террор в СССР осуществлялся циклически, имея пики и спады. Пики пришлись на период укрепления режима и гражданскую войну (1918 год), раскрестьянивание (1930 г.) и большую сталинскую чистку (1937 г.).

Летом 1930 года, когда первая волна террора против русского крестьянства чуть ослабела, Михаил Раждаев был арестован Арзамасским оперсектором ОГПУ. Поводом послужила обнаруженная у него при допросе мелкоразменная монета в сумме около 18 рублей. Это показывает, что батюшка в тот период был вполне лоялен к властям, придраться к нему было трудно. Но и такого обвинения хватило для приговора – 6 месяцев принудительных работ. Освободили его досрочно как нетрудоспособного, но не просто так. Чекисты сделали попытку завербовать 53-летнего священника в качество секретного осведомителя.

Вначале им показалось, что трюк удался. Однако, как потом выяснилось, отец Раждаев и не собирался «стучать» на своих собратьев по духовному ведомству. На первой же очной ставке с уполномоченным Арзамасского оперсектора Костиковым батюшка решительно отверг все домогательства чекистов.

Из донесения районного уполномоченного ОГПУ по Курмышскому району Ивана Лисина от 1 февраля 1932 года: «Раждаев категорически отказался работать секретным осведомителем, причем заявил, что согласен нести репрессии вплоть до расстрела, но работать не будет, так как совесть ему не позволяет быть предателем».

Взбешенный уполномоченный арестовал батюшку и, напомнив начальству про его косвенное участие в восстании 1918 года, предложил репрессировать за неповиновение. Так Михаил Раждаев вновь оказался в тюремной камере. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 58, пункт 10 – «пропаганда и агитация, содержащие призыв к свержению или ослаблению советской власти».

В камере спецкорпуса нижегородской тюрьмы батюшка провел почти два месяца, числясь за секретно-политическим отделом полномочного представительства ОГПУ по Нижегородскому краю. Ему грозил срок концлагеря, но даже в этом случае чекисты понимали, что обвинение против него шито белыми нитками. Выдать отказ работать сексотом за антисоветскую агитацию было непросто. И в ОГПУ решили, что и двух месяцев тюрьмы непокорному батюшке пока достаточно, и 25 марта узник вышел на свободу.

О дальнейшем периоде биографии Михаила Раждаева мало что известно. Совершал ли он службу в храме? В каких отношениях был с населением и властями? Какой была участь его детей-лишенцев?

Но вот наступил приснопамятный 1937 год. Уже 2 июля Политбюро ЦК ВКР(б) по инициативе Сталина принимает решение о проведении самой массовой операции по репрессированию врагов народа. Наркому Ежову дается месяц, чтобы подготовить директиву местным органам. В областях, краях и республиках закипела работа. Чекисты, используя картотеки и иной учетный материал, денно и нощно составляли проскрипционные списки. Затем все это было обобщено и сконцентрировано в оперативном приказе НКВД № 00447. В нем железный нарком Ежов предписывал начать «кулацкую операцию» в большинстве областей и краев 5 августа и завершить в четырехмесячный срок. На места спускались лимиты репрессий по первой (расстрел) и второй (лагерный срок 10 лет) категориям. В Горьковской области надлежало 1500 человек расстрелять и 3000 человек посадить – за четыре месяца. Забегая вперед, отметим, что срок будет продлен, а лимит превышен более чем вдвое.

Православные священнослужители – самая несчастная целевая категория людоедского приказа, ибо в ней наибольший процент смертных приговоров. Расстрел полагался, в частности, за участие в контрреволюционной организации по свержению советской власти, и фабрикация таких обвинений была широко распространена.

30 июля 1937 г. «кулацкая операция» стартовала в Курмышском районе Горьковской области. Среди прочих в последующие недели чекисты во главе с начальником райотдела НКВД лейтенантом И. Ф. Горбуновым арестовали группу из 8 жителей г. Курмыша, сфабриковав дело о «церковно-фашистской террористической организации». Были арестованы: Михаил Николаевич Раждаев, бывший настоятель собора; Иван Александрович Федосеев, священник; Эмилия Ивановна Зиринг, бывшая учительница средней школы; Елена Ивановна Беловская, Федор Иванович Жиганов (крестьянин-единоличник), Иван Васильевич Петров (колхозник); Федор Петрович Нестеров (кустарь); Татьяна Ермолаевна Куваева-Шеронова.

Постановлением «тройки» УНКВД по Горьковской области, заседавшей 23 октября 1937 г., последняя была приговорена к 10 г. заключения в ИТЛ, остальные – к расстрелу.

Согласно приговору, протоиерей М.Н. Раждаев был расстрелян 1 ноября 1937 г. В протоколе «тройки» сообщалось место казни – Горьковская тюрьма.

В 1958 г. по заявлению пережившей лагерный срок Куваевой-Шероновой производилась проверка обоснованности приговора по делу о. Раждаева и др. Постановление «тройки» было оставлено в силе.

И лишь в 2021-2023 гг., после неоднократных обращений общества «Отчина», прокуратура Нижегородской области вынесла постановление о реабилитации М.Н. Раждаева и осужденных вместе с ним семи жителей Курмыша.

Светлая и вечная память.

Источники: фонды государственных архивов Нижегородской области, Самарской области, ЦА ФСБ России, архивов УФСБ Нижегородской, Ульяновской областей.