Краеведческие чтения — 2023

Жительницы Курмышского уезда − выпускницы Нижегородского Мариинского института

ДОКЛАД Натальи Пакшиной

Мариинские институты – женские учебные заведения системы Ведомства учреждений императрицы Марии. В Нижнем Новгороде Мариинский институт благородных девиц (НМИ) был открыт в 1852 году. Но подготовку к этому и сбор средств начали задолго. 11 декабря 1842 года на общем собрании нижегородского дворянства было решено учредить в Нижнем Новгороде за свой счет учебное заведение для девиц, дочерей недостаточных дворян Нижегородской губернии, и наименовать его, в честь высокой новобрачной Марии Александровны (рис. 1).

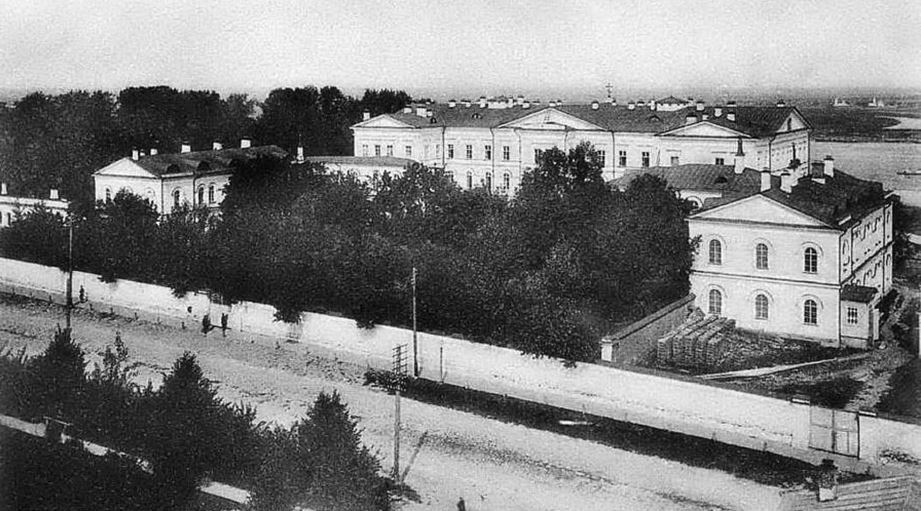

Первоначально вновь открытое учебное заведение располагалось на Ильинской улице в доме купца А.Д. Рычина (рис. 2). Это изящное здание было построено по проекту известного в Нижнем Новгороде архитектора Г.И. Кизеветтера. Позднее на Верхне-Волжской набережной был возведен целый комплекс зданий, куда воспитанниц переселили в 1858 году (рис. 3).

Каковы же были особенности обучения в в Нижегородском Мариинском институте? Изначально он являлся закрытым учебным заведением. Но, в 1875 году произошло преобразовании НМИ из замкнутого учебного заведения в полуоткрытое. Изначально плата за обучение составляла 170 рублей. С 1875 года плата была повышена до 250 рублей, а через три года до 300. Но, тем не менее, оно приобретало все большую популярность и в начале XX века общее количество воспитанниц превысило 200 человек, а количество учениц в каждом классе достигло 35-40 человек.

Обучение в институте длилось 7 лет, причем классы нумеровались в обратном порядке, т.е. самый младший – седьмой, а старший – первый. В этом учебном заведении была в ходу 12-балльная система отметок, при этом 12 – это был высший балл, а 6 – первый неудовлетворительный. К нарушительницам дисциплины иногда применялись штрафные уроки, так называемые пенсомы (от нем. pensum − нагрузка).

Но, учиться там было не просто. Например, за первые 50 лет существования полный курс окончило только 64,4% от 1607 поступивших [1].

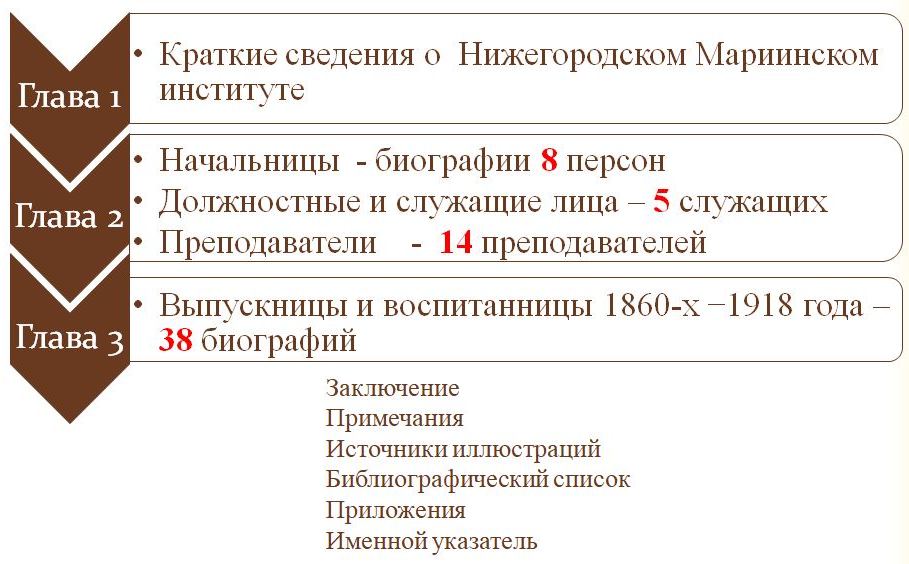

В 2022 году у меня вышла книга «Нижегородский Мариинский институт благородных девиц в лицах» [2]. Краткое содержание которой можно увидеть на рис. 4.

У читателей наверняка возник вопрос о том, какое отношение это все имеет к Курмышскому уезду Симбирской губернии?

О финансировании этого учебного заведения писал историк, первый нижегородский краевед Н. И. Храмцовский:

«Для основания этого заведения назначило жертвовать в течение восьми лет сумму с 345440 душ, принадлежащих владельцам Нижегородской губернии, с каждой души ежегодно по 7 копеек серебром. Капитал, образующийся этим сбором, вносить, по мере накопления его, в Нижегородский Александровский банк…».

Ряд дворян вышли с личной инициативой и изъявили желание внести в это новое дело свой более весомый вклад.

Одним из них был коллежский советник Михаил Степанович Брехов. Дворянин Нижегородской губернии, имевший часть земель и имений также в Симбирской губернии.

Брехов являлся помещиком села Мальцево (Курмышского уезда, Симбирской губернии), что располагалось на берегу реки Курмышки, по которой и проходила граница между Нижегородской и Симбирской губернией. Там в 1823 году он на высоком месте построил красивую каменную церковь Воскресенья Христова. Михаил Степанович Брехов умер в 1842 году 66 лет от роду в Нижнем Новгороде и погребен в Нижегородском Печерском монастыре. Умирая, в своем духовном завещании изъявил желание все свое имущество передать на устройство этого института. Как писал Н.И. Храмцовского:

«…чтобы все его недвижимое имущество, состоявшее из 566 ревизских душ, со всеми землями также было обращено на устройство в Нижнем Новгороде женского учебного заведения, в котором воспитывались бы на правах Казанского Родионовского института дочери самых недостаточных дворян Нижегородской и Симбирской губерний; но если бы почему-либо такое заведение не учредилось в Нижнем Новгороде, то все имение Брехова по тому же завещанию должно было поступить на тех же условиях в пользу Родионовского института» » [3, с. 374]..

Дар его был принят и впоследствии очень многим девушкам, жительницам Поволжья, помог получить хорошее образование. Например, в первые годы существования института, когда число воспитанниц составляло 80 человек, на средства Брехова содержалось 15 из них (8 – Нижегородской и 7 – Симбирской губернии). В то время плата за обучение составляла 170 рублей.

Но, не только это связывает Курмышский уезд с Нижегородским Мариинским институтом. Главное, что там учились очень многие девушки жительницы этих мест. В указанной монографии представлены биографии 13 из них (см. таблицу 1).

Таблица 1

Жительницы Курмышского уезда

|

ФИО |

Год выпус. |

Места проживания |

| Ляпунова Софья Викторовна | 1862 | Курмыш |

| Ляпунова Елизавета Викторовна | 1862 | Курмыш |

| Масальская Анна Михайловна | 1862 | Болобоново |

| Ляпунова Александра Викторовна | 1867 | Курмыш |

| Шипилова Софья Сергеевна | 1881 | Болобоново, Курмыш |

| Шипилова Екатерина Александровна | 1883 | Ялма, Курмыш |

| Шипилова Александра Александровна | 1887 | Деяново, Курмыш |

| Шипилова Елизавета Александровна | 1890 | Деяново, Ащериха, Курмыш |

| Шипилова Надежда Александровна | 1890 | Деяново, Каменка |

| Шипилова Мария Александровна | 1896 | Деяново |

| Шипилова Ольга Александровна | 1897 | Деяново, Алексеевка |

| Шипилова Ксения Александровна | 1900 | Деяново, Алексеевка |

| Хвощинская Наталья Всеволодовна | 1915 | Болобоново |

Кто-то из них родился в этих краях, кто-то провел детские годы, а кто-то и всю жизнь, за исключением лет учебы в Нижнем Новгороде. Рассмотрим вкратце, как же сложилась жизнь этих воспитанниц Маринского института.

Ляпунова Софья Викторовна (1845−1913) являлась золотой медалисткой 1862 года выпуска. Она рано, а точнее в год окончания института вышла замуж. В их семье вырастет сын, Алексей Николаевич Крылов, который прославит не только родителей. Он станет караблестроителем, академиком Петербургской АН и генералом флота, а в советское ич возглавит Физико-математический институт АН СССР, будет удостоен звания Героя Социалистического Труда. А позже два правнука Софьи Викторовны станут учеными. Сергей Петрович Капица (1928−2012) известен как советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор МФТИ, а также просветитель, бессменный ведущий научно-популярной телепрограммы «Очевидное − невероятное», главный редактор журнала «В мире науки». Андрей Петрович Капица (1931−2011) станет знаменитым географом, участником Антарктических экспедиций, доктором географических наук, а позже член-корреспондентом Российской академии наук и заслуженным профессором МГУ.

Ляпунова Елизавета Викторовна (1846 − ок. 1922) родилась 21 сентября 1846 года в Курмыше Симбирской губернии в семье курмышского городового врача Виктора Васильевича Ляпунова и его жены Марии Ивановны (урожд. Жедринской). Крещена 6 октября в Курмышском Успенском соборе. Она была родной сестрой Софьи Викторовны, и они вместе учились в Мариинском институте. Е. В. Ляпунова станет женой губернского секретаря, мирового судьи и достаточно крупного землевладельца, казанского помещика П.Х. Куприянова. В их семье росли две дочери: Наталия, Лидия и сын Владимир. Жила эта большая семья на служебных и съемных квартирах Казани, где служил муж Елизаветы. Елизавета Викторовна была попечителем крупного четырехклассного женского училища, но и обе ее дочери Наталья и Лидия служили там учительницами. А еще Наталья Петровна Куприянова станет известной общественной деятельницей Казанской губернии. Вместе с В. Г. Короленко, Л. Н. Толстым и другими она спасала крестьян Поволжья от голодной смерти в неурожайные годы, а Лидия Петровна Куприянова – историк, магистр Сорбонны, автор книги «Современная Бельгия в связи с ее историческим развитием».

Масальская Анна Михайловна (1844−1896) была серебряной медалисткой третьего выпуска, после окончания института вскоре вышла замуж за Сергея Александровича Шипилова и переехала на родину мужа в село Болобоново Курмышского уезда. Вся дальнейшая жизнь Анны Михайловны будет протекать именно здесь. А 13 июня 1864 года в семье Сергея и Анны появилась дочка Сонечка [4]. Анна Михайловна рано потеряла мужа, в 1889 году. Его похоронили возле храма Св. Живоначальной Троицы, что стояла в центре села на возвышенном месте недалеко от усадьбы. Сама она заболела сахарным диабетом, который к концу 1895 года принял очень тяжелую форму. Из писем ее дочери мы можем узнать, что Анна Михайловна очень страдала в последний год своей жизни. Похоронили ее вместе с супругом в одном склепе, как она просила. Жизнь Анны Михайловны не была богата внешними событиями, но в целом она прожила, хоть и недолго, но достаточно счастливо, спокойно и относительно благополучно, если не принимать во внимание болезнь последних лет [1, с. 221].

Ляпунова Александра Викторовна (1849−1915) родилась 2 апреля 1849 года. До смерти отца жила в Курмыше, несколько лет перед институтом − у бабушки Анастасии Евсеевны Ляпуновой в Плетнихе. Институт окончила в 1867 году. Александра Викторовна обладала определенными педагогическими способностями и отзывчивым характером. Например, в свои приезды в Санкт-Петербург обычно помогала с подготовкой к экзаменам своей двоюродной сестре Наташе Сеченовой (племяннице физиолога И. М. Сеченова) [5, с. 39]. Значительную часть жизни Александра Викторовна провела во Франции. Там в 1872 году у нее родился сын Виктор. Виктор Анри учился в университетах Парижа, Геттингена и Лейпцига, впоследствии стал профессором и оставил след в самых разных направлениях науки: физике, химии, биологии, психологии.

Шипилова Софья Сергеевна (1864–1925) родилась 13 июня 1864 года в селе Болобоново. Соню Шипилову учили музыке с детства. К тому же у нее явно проявились способности к этому роду деятельности. Когда Софья поступила в Мариинский институт, там она продолжила свои музыкальные занятия, о чем мы можем узнать из ее письма к бабушке С. Я. Масальской. Она отмечала, что именно на этих уроках неизменно получала высший балл [6, с. 5]. Музыкальные навыки ей очень пригодились в дальнейшей жизни. В дореволюционный период она являлась руководителем церковного хора у себя в селе, а после того, как в 1917 году дом и усадьба были сожжены и она вынуждена была перебраться в Курмыш, сначала работала преподавателем музыки в одной из школ и на учительских курсах, потом, с ухудшением здоровья, занималась частным репетиторством.

Шипилова Екатерина Александровна (1864 – после 1929) появилась на свет 11 ноября 1864 года в дворянской семье Александра Александровича Шипилова и его супруги Александры Владимировны (урожд. Жедринской). После окончания института длительный период жила в имении при деревне Ялма со своей матерью. Они вели достаточно замкнутый образ жизни, в гости ездили нечасто и у себя принимали крайне редко. Екатерина Александровна прекрасно знала французский и классическую русскую литературу, неплохо рисовала и даже занималась английским языком. В 1918 году их усадьбу и большое крепкое хозяйство разграбили и поэтому ее дальнейшая жизнь связана с Курмышом, Ядриным, Санкт-Петербургом. Ей пришлось преодолеть большие материальные и жилищные трудности. Попытки устроиться на работу кончились тем, что «очень скоро ее выставили, принадлежащую к классу эксплуататоров, контрреволюционеров». Больше о ней, к сожалению, достоверных сведений не сохранилось.

В Нижегородском Мариинском институте нередко встречалась ситуация, когда там поочередно учились несколько сестер из одной семьи, как например, Ляпуновы

Но, была одна семья, побившая все рекорды по количеству выпускниц Нижегородского Мариинского института благородных девиц, – это семья Александра Петровича и Марии Ивановны Шипиловых. В этой многодетной семье родилось 15 человек детей. Сестры Шипиловы учились там поочередно на протяжении восемнадцати лет. Институт закончили в разные годы:

- Александра в 1887,

- Надежда в 1890,

- Елизавета в 1890,

- Мария в 1896,

- Ольга в 1897,

- Ксения в 1900.

Детство всех этих девушек прошло в селе Деянове, Курмышского уезда Симбирской губернии, в двенадцати верстах от уездного центра, практически на границе с Нижегородской губернией, которая, как известно, проходила по речке Курмышке. От дома открывались виды на бескрайние луга до самой Суры. И если их детские годы и время учебы в институте были в чем-то похожи, то дальнейшая жизнь сестер Шипиловых складывалась у каждой по-своему. Посмотрим, как.

Шипилова Александра Александровна (1869–1941) при выпуске из Мариинского института в 1887 году за свои успехи была награждена книгами. После окончания НМИ возвратилась в Деяново и готовила сестер и братьев к поступлению в учебные заведения. Ася, как чаще звали ее в семье, выделялась «своей энергией, живостью, трудоспособностью и неутомимостью… …она взяла на себя все хозяйство по дому, а также помогала папе в его делах по имению, учила нас, ведала парниками, цветником. Не было такой стороны жизни нашей семьи, в которой бы Ася не приняла деятельного участия» [7]. Немного позже В Москве «прошла курсы кройки, шитья и разных рукоделий, а также бухгалтерию. Пела в хоре Ипполитова-Иванова и изучала хоровое пение. Вернувшись домой, открыла для жительниц окрестных деревень школу кройки, шитья и других рукоделий». Вышла замуж за домашнего врача семьи Шипиловых, Николая Гавриловича Салищева, который в то время работал земским врачом в Курмыше. В ее семье родилось трое сыновей. Но, в 1918 году мужа расстреляли и детей ей пришлось поднимать одной, и не просто вырастить, но и дать всем образование. Александра Александровна шила белье и шинели, по заказу армии. Работала бухгалтером, давала уроки музыки и иностранных языков в частных домах, благо знала их в совершенстве [7 ]. К надомным урокам приходилось прибегать чаще всего за еду для своих мальчиков.

Шипилова Елизавета Александровна (1871–1956) училась в институте вместе с сестрой Надей и получила аттестат в 1890 году. После этого некоторое время жила в Москве, где посещала «кулинарные курсы “Общества образованных женщин”». Опыт, полученный там, очень пригодился ей в непростые послереволюционные годы. Елизавета вышла замуж, стала матерью троих детей, жила в Курмыше и была умелой, рачительной и тродулюбивой хозяйкой. И возможно по этой причине в 1922 году Е. А. Бобоедова попала в список «лиц, не имеющих право избираться и быть избранными в Советы по Курмышскому уезду, согласно Конституции». Будучи верующим человеком являлась членом общины «Успенского собора г. Курмыша за 1925 год». Ей довелось жить в Деянове, Алексеевке, Ащерихе, Курмыше и на Алтае.

Шипилова Надежда Александровна (1872–1971) единственная из всех сестер появилась на свет не в родном Деянове. Она родилась 09 декабря 1872 года была и крещена 3 января 1873 года в православной церкви в Ницце. В 1903 года вышла она замуж за помещика села Каменка Пильненской волости Курмышского уезда Александра Валерьевича Левашева. Стала самой многодетной мамой из всех сестер. В их семье родилось восемь детей, две девочки умерли в младенчестве. С приходом новой власти начались репрессии в отношении дворян. Муж Надежды, отец большого семейства, был выслан по формуле «минус шесть». Для ссылки он избрал Вологду. Надежда решила следовать за мужем. По дороге в ссылку Александр Валерьевич умер в Уржуме, не доехав до места. На долю Надежды Александровны выпали немалые трудности и беды. В Отечественную войну потеряла двух сыновей. Она неоднократно меняла место жительства – это Деяново, Каменка, Алексеевка, Казань, Калуга, Москва. Прожила до глубокой старости, совсем немного не дожив до ста лет.

Шипилова Мария Александровна (1877–1965) окончила институтв 1896 году. Некоторое время жила с родителями в Деянове. После стала гувернанткой в семье «Персияниновых, живших в имении Чилим Симбирской губернии… и вскоре вышла замуж за сына хозяев Василия Львовича Персиянинова» [8]. В их семье родилось четвер детей. Сын Лев был серьезно болен, и она ухаживала за ним на протяжении 30 лет. Другой сын Сергей погиб во время Отечественной войны. Следует отметить, что М.А. Персиянинова обладала несомненным писательским даром, оставила очень интересные воспоминания о своем детстве, учебе в институте и последующих годах. Именно благодаря ее записям, мы можем реконструировать биографии ее сестер и других членов семьи Шипиловых.

Шипилова Ольга Александровна (1878–1976) – выпускница 1897 года. Дальнейшая ее жизнь связана с Деяновым, Алексеевкой и Москвой. Она вышла замуж за военного, выпускника Нижегородского кадетского корпуса, артиллериста, подполковника Александра Федоровича Качурина. Ее муж Георгиевский кавалер геройски погиб на Первой мировой войне в 1914 году. Вскоре умерла единственная дочь Марина. Она долго переживала о потерях самых близких людей. Второй ее муж тоже безвременно умер в 1937 году. Сама Ольга Александровна «была очень общительной и притягивала к себе людей», возможно, благодаря этому она прожила почти до 99 лет.

Шипилова Ксения Александровна (1882 – ок. 1922.), которую домашние звали ласково Кисой получила аттестат Мариинского института в 1900 году. После окончания института жила с родителями сначала в Деянове, а после того как в 1905 году там был сожжен дом, − в Алексеевке. В главном усадебном некогда двухэтажном доме она провела значительную часть своей жизни с 1905 по 1918 год. В отличие от других сестер, большинство из которых вышли замуж и разъехались, и приезжали туда ненадолго в летнее время, Ксения с матерью проживала там постоянно. После революции оказалась с матерью и сестрой Катей в селе Четаи (совр. Красные Четаи), что находилось в Курмышской волости Курмышского уезда, где они обе работали учительницами. К концу своей жизни она, как и весь род Шипиловых и большая часть интеллигенции, в основном из дворян, жила в ужасной бедности, так как все было экспроприировано и все стали нищими. Затем Ксения с мамой переезжают в Симбирск, в семью Персияниновых. Приблизительно в 1922(3) году она неожиданно умерла от воспаления лёгких. За две недели до смерти, она, идя по улице, встретила цыганку, которая предложила ей погадать, она отказалась, тогда цыганка ей вдогонку выкрикнула: «Ты скоро умрешь». Ксения вернулась домой, расстроенная этим инцидентом, но что странно, она вскоре заболела воспалением легких и умерла, слова цыганки сбылись [8].

Хвощинская Наталья Всеволодовна (1900–1916) родилась 25 августа 1900 года в семье потомственного дворянина Всеволода Васильевича Хвощинского и его жены Марии Владимировны (урожд. Анненковой). Семье Натальи Хвощинской на момент ее поступления в Мариинский институт принадлежали имение в селе Болобоново в Курмышском уезде, а также имения Марии Владимировны Хвощинской (урожд. Анненковой) – наследственное в Васильсурском уезде. В Мариинский институт Наташу отдали в 1910 году в возрасте немногим менее десяти лет. Домашняя подготовка Натальи Хвощинской была очень хорошей, и вступительные экзамены по всем предметам она сдала, получив 12 или 11, т.е. наивысшие баллы, принятые в НМИ. Из-за плохого здоровья училась попеременно, то приходящей ученицей, то полной пансионеркой, училась очень хорошо. В 1915 году Наташу поместили в Царскосельскую Мариинскую гимназию. Но жизнь ученицы 6 класса оборвалась в шестнадцатилетнем возрасте 8 декабря 1916 года. Похоронили ее в Нижнем Новгороде в некрополе Крестовоздвиженского монастыря, где покоятся ее прадедушка и прабабушка Анненковы и бабушка Варвара Александровна Хвощинская [9, с. 96].

Не счесть того, сколько раз воспитанниц Мариинских институтов благородных девиц, и Нижегородского в частности, называли «кисейными барышнями». Применительно к институткам эти слова стали символом, а, по мнению некоторых людей, до сих пор являются краткой и емкой характеристикой. Как выяснилось, воспитанницы первых двух выпусков Нижегородского Мариинского института с ним были совсем не знакомы, а девушки, покинувшие институт зимой 1862 года, впервые услышали такое выражение на своем выпускном вечере [10, с. 10, 12].

Но, разве хоть одна из этих воспитанниц Мариинского института напоминает в чем-то «кисейную барышню»?

Образование, полученное в Нижегородском Мариинском институте благородных девиц, было основательным и очень пригодилось выпускницам в последующие годы:

- Некоторые из них давали частные уроки и работали учителями в школах, что впоследствии сказалось на общем уровне образования в регионе.

- Большинство воспитывали и обучали собственных детей, а также братьев и сестер, которые в подавляющем большинстве стали высокообразованными людьми.

Рассказ о трудных судьбах большинства из выпускниц развенчивает миф о так называемых «кисейных барышнях», т.е. о хрупких, и не приспособленных к жизни существах.

Автор благодарит Елену Юрьевну Аникину за предоставленные документы и фотографии.

Литература

- Снежневский, В.И. Нижегородский Мариинский институт благородных девиц. 1852-1902 гг./ сост. В.И. Снежневский, − Нижний Новгород: тип. У. А. Скирмунт, 1902. − VI, 189 с.

- Пакшина, Н.А. Нижегородский Мариинский институт благородных девиц в лицах / Н.А. Пакшина. – Новосибирск : Общество с ограниченной ответственностью «Академиздат», 2022. – 416 с.

- Храмцовский, Н.И. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода./ Н.И. Храмцовский 3-е изд. – Нижний Новгород: Книги, 2005. – 608 с.

- ЦАНО. Ф. 570. Нижегородская духовная консистория. Оп. 3. Д. 151.

- Пакшина, Н.А. Некоторые аспекты становления молодых ученых в среде дворянской интеллигенции в последней трети XIX века / Н.А. Пакшина // Социология науки и технологий. 2018. − Том. 9. − №1. − С. 31−42.

- Пакшина, Н.А. Музыка и музыканты в жизни Софьи Сергеевны Шипиловой / Н.А. Пакшина, Е.Ю. Аникина // Перспективы и технологии развития гуманитарных наук: Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. − 2019. − № 4. − С. 5−8.

- Персиянинова, М.А. Воспоминания. Рукопись из архива потомков.

- Левашова, Н.А. Воспоминания / Н.А. Левашова. // Рукопись из архива потомков.

- Смирнов, С.А. Некрополь Крестовоздвиженского монастыря / С. А. Смирнов // Нижегородский краевед: сборник научных статей. Выпуск 1 / отв. ред. Ф. А. Селезнев. – Нижний Новгород, 2015. – С. 80−98.

- Пакшина, Н.А. Нижегородский Мариинский институт благородных девиц. Третий выпуск / Н. А. Пакшина // Педагогика и психология: вопросы теории и практики. – 2022. – № 4. – С. 6−43.